Aux « objets trouvés », une personne déposant un parapluie ou un chapeau perdu peut en réclamer la propriété au terme, dit-on, d’un an et un jour. Pour désigner cette personne, on utilise le mot d’« inventeur ». C’est fascinant cet espace d’un-an-et-un-jour, ce long rendez-vous raté entre l’inconnu lésé et l’inventeur qui se déclare ! Les oeuvres laissées dans l’espace public par Paul Maheke sont des adresses à l’inventeur. Celui-ci n’aura sans doute pas la patience de revendiquer à son tour une quelconque autorité. Mais il faut qu’un banc en pierre au soleil couchant de Pornichet fasse briller de discrètes paillettes, il faut qu’on le regarde une seconde fois pour qu’il enfle, se gonfle, qu’il parade, fasse son intéressant devant notre curiosité forcée, pour que l’invention nous conduise incrédule dans la danse érotique du mobilier urbain.

Ailleurs, ce sont des souches d’arbre d’un bleu stellaire qui s’exposent aux regards des joggeurs des hauteurs de Barcelone. L’espace de la rencontre n’est pas celui de la contemplation, n’est pas même celui de l’art, mais il est question de la beauté, de son surgissement, de sa possibilité. Comme un James Lee Byars reconnaissait la beauté autant dans la pureté d’un marbre blanc de Carrare que dans la forme parfaite d’une sphère en mie de pain, Paul Maheke la fait apparaître. Pour cela il sollicite le soleil.

Toujours à Barcelone, devant le pavillon allemand de Mies Van der Rohe, un homme tourne, portant une robe de derviche dans un tissu plus réfléchissant qu’un miroir et libère une myriade de ciels, de soleils et d’architectures en fragments. Il partage avec Maxime Bichon, avec qui il collabore fréquemment, un goût pour l’abandon. La série Peinture à un.e inconnu.e, 2012, est un ensemble de petites toiles monochromes abandonnées dans un parking de Montréal, destinées aux usagés des places réservées, faisant de ceux dont les noms sont inscrits de possibles inventeurs. Il parle des réflexions de Patrick Loubier, historien d’art canadien, sur des formes d’interventions furtives dans l’espace public, comme des intrusions dans le réel.

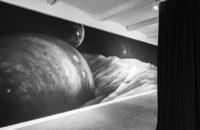

La Montagne et l’eau, 2013, était une action consistant à placer sur des points de vue dégagés vers la gare du Nord de petites plaques décrivant un paysage de nature, une hybridation immédiate des lointains qui amène le paysage urbain également dans le champ de l’invention, pour paraphraser un titre célèbre (1). Avec juste intuition, son espace de pensée conjugue des enjeux liés au paysage avec les questions du genre. Des théoriciens de l’identité culturelle et de la troisième vague féministe font partie de ce qu’il appelle son « antichambre de travail ». L’année dernière, Paul Maheke investissait clandestinement le mur d’une sanisette en y apposant un vinyle adhésif. La petite place était chaque soir le théâtre d’assemblées de rue tenues bruyamment par les hommes du quartier. Sur un fond floral, le texte de l’affiche restituait un passage de Middlesex de Jeffrey Eugenides, qui transpose au XXe siècle les mémoires d’Herculine Barbin dite Alexina B, un hermaphrodite du XIXe siècle. Dans cet extrait, le protagoniste décrit son sexe, l’objet du désir, qu’il qualifie de crocus. Au prochain Salon de Montrouge, Paul Maheke présentera une grande image, un abri déserté sur un quai de train de banlieue. En surimpression, un texte décrit une scène dont l’artiste a été le témoin dans ce même espace : une adolescente et neuf jeunes hommes partagent une même attitude exagérément masculine en dépit des différences de sexe, des « hétérotopies genrées », dit l’artiste.

Les oeuvres de Paul Maheke semblent nous faire signe. Elles désignent des interstices, des creux dans le réel, dans le quotidien, dans l’identité, des vallées où les corps sont traversés, où la présence des êtres au monde est indissociable du monde lui-même, en suggère même des revers ; et pour un signe reconnu, combien y en a-t-il d’autres non remarqués ?

texte de François Quintin, Arts Magazine n°87, mai 2014

—

notes :

1. Anne Cauquelin, L’Invention du paysage, Puf, 1989.